野鱼寄生虫(寄生在鱼里的虫)鱼类在水底也不是一帆风顺,也要面对寄生虫的滋扰我们钓友都知道野生鱼非常美味,但是不管是鱼类还是我们自己身上会出现寄生虫的情况。人体寄生虫指以人作为宿主之寄生虫。可分为内部寄生虫和外部寄生虫两大类。内部寄生虫之指:寄生在人体内部的虫类、线虫类、吸虫类和绦虫类中。 比如常见的蛔虫病、蛲虫病、绦虫病等。外部寄生虫指:寄生在人体的外部的虫类、节肢动物等。比如常见的蜱、螨、臭虫、吸虱、啮虱和跳蚤等,很多人脸上都生长有螨虫。其实我们生活中的寄生虫也是很多的,有些平时都能接触到,比如:光头年前钓鱼的时候,钓获鲫鱼,有些鲫鱼身上有寄生虫。年前没有疫情的时候,光头在一个大河钓鱼,当天天气不错,鱼情挺好,钓了几条大板鲫,当时把鱼摘钩后,放在鱼护里。钓到傍晚收竿的时候才发现,鲫鱼的尾巴上有红色的丝线,这是寄生虫进入了鲫鱼的尾巴,当时就郁闷了,可惜这几条大鲫鱼。 鲫鱼尾巴上的红色的线,相信各位钓友都知道是什么一只手抓着鲫鱼的头,一只手去扯这个红色的寄生虫,有的能扯出来,有的扯不出来,那么鲫鱼体内这些寄生虫到底是什么虫呢?其实鱼体内有4种常见的寄生虫,今天咱们来聊一聊这个话题。一、常见的鱼体寄生虫鱼虽然生活在水中,它们也不是无忧无虑,也要面对各种危险,特别是寄生虫的寄生,其中红线虫、舌状绦虫、鱼怪虫、毛细线虫比较常见。1)、红线虫红线虫又叫水蚯蚓、红丝虫、赤线虫,属环节动物中水生生物,体色鲜红或青灰色。它们生活在江河流域的岸边,或河底的淤泥中,密集分布于淤泥表层,身体一端固定在淤泥中,另一端伸出淤泥,在淤泥表面颤动,受到惊吓后,会缩回淤泥中。我们钓鱼的时候就能发现,在河边浅水内,有红色丝状虫子,它们一半在淤泥内,一半伸出淤泥颤动,这就是红线虫,也就是水蚯蚓。辨认红线虫:在一些肥水塘,或者淤泥比较厚的水边,这种红线虫很多,有时候都水体都变了颜色。

鲫鱼尾巴上的红色的线,相信各位钓友都知道是什么一只手抓着鲫鱼的头,一只手去扯这个红色的寄生虫,有的能扯出来,有的扯不出来,那么鲫鱼体内这些寄生虫到底是什么虫呢?其实鱼体内有4种常见的寄生虫,今天咱们来聊一聊这个话题。一、常见的鱼体寄生虫鱼虽然生活在水中,它们也不是无忧无虑,也要面对各种危险,特别是寄生虫的寄生,其中红线虫、舌状绦虫、鱼怪虫、毛细线虫比较常见。1)、红线虫红线虫又叫水蚯蚓、红丝虫、赤线虫,属环节动物中水生生物,体色鲜红或青灰色。它们生活在江河流域的岸边,或河底的淤泥中,密集分布于淤泥表层,身体一端固定在淤泥中,另一端伸出淤泥,在淤泥表面颤动,受到惊吓后,会缩回淤泥中。我们钓鱼的时候就能发现,在河边浅水内,有红色丝状虫子,它们一半在淤泥内,一半伸出淤泥颤动,这就是红线虫,也就是水蚯蚓。辨认红线虫:在一些肥水塘,或者淤泥比较厚的水边,这种红线虫很多,有时候都水体都变了颜色。 鲫鱼身上的红线虫2)、舌状绦虫舌状绦虫俗称“面条虫”,成虫寄生在水鸟的肠道中,鱼类是它的第二中间宿主。感染这类寄生虫鱼类的肚子非常大,腹部已经远远超出鱼类产卵期的膨胀程度,甚至它们会破坏鱼类的腹腔,钻出鱼体外。舌状绦虫的裂头蚴通常寄生在鲫、鲤、鲢、鳙等鱼类的腹腔内,光头钓鱼的时候在鲫鱼和鲤鱼身上发现过。辨认舌状绦虫:感染的鱼类的肚子很大,不正常的大,比产卵期的肚子要大的多,因为它的肚子被舌状绦虫撑大。

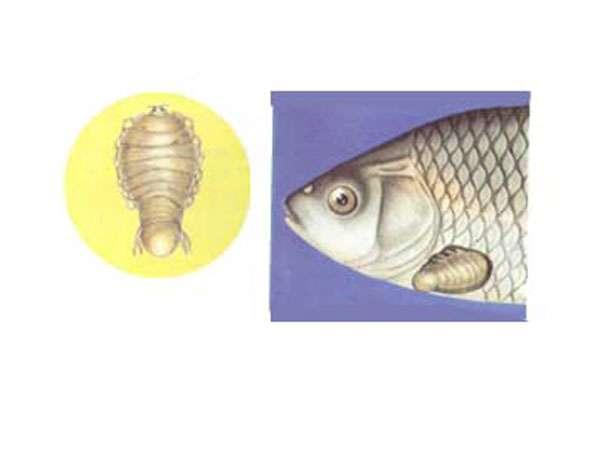

鲫鱼身上的红线虫2)、舌状绦虫舌状绦虫俗称“面条虫”,成虫寄生在水鸟的肠道中,鱼类是它的第二中间宿主。感染这类寄生虫鱼类的肚子非常大,腹部已经远远超出鱼类产卵期的膨胀程度,甚至它们会破坏鱼类的腹腔,钻出鱼体外。舌状绦虫的裂头蚴通常寄生在鲫、鲤、鲢、鳙等鱼类的腹腔内,光头钓鱼的时候在鲫鱼和鲤鱼身上发现过。辨认舌状绦虫:感染的鱼类的肚子很大,不正常的大,比产卵期的肚子要大的多,因为它的肚子被舌状绦虫撑大。 鲫鱼感染面条虫后,腹部明显变大3)、鱼怪虫鱼怪病是在鱼的胸鳍基部靠后的体腔内的一种寄生虫鱼病,比较少见,光头只碰到过2次。鱼怪虫寄生在鱼的胸鳍基部靠后的体腔内,有一孔与外界相通。鲫鱼、鲤鱼等,都是它的宿主。被鱼怪虫寄生的部位容易发炎,充血,影响鱼类性腺发育,鱼体比较小的时候,很容易引起鱼类的死亡,在水库、湖泊、江河等较大水域,比较常见,在小水面一般没有中间宿主感染这类寄生虫的鱼类比较少见。辨认鱼怪虫:它们寄生在鱼鳃下鳍部分,寄生的部分红肿发炎,鱼被钓上来后,一眼就能分辨。

鲫鱼感染面条虫后,腹部明显变大3)、鱼怪虫鱼怪病是在鱼的胸鳍基部靠后的体腔内的一种寄生虫鱼病,比较少见,光头只碰到过2次。鱼怪虫寄生在鱼的胸鳍基部靠后的体腔内,有一孔与外界相通。鲫鱼、鲤鱼等,都是它的宿主。被鱼怪虫寄生的部位容易发炎,充血,影响鱼类性腺发育,鱼体比较小的时候,很容易引起鱼类的死亡,在水库、湖泊、江河等较大水域,比较常见,在小水面一般没有中间宿主感染这类寄生虫的鱼类比较少见。辨认鱼怪虫:它们寄生在鱼鳃下鳍部分,寄生的部分红肿发炎,鱼被钓上来后,一眼就能分辨。 鱼怪虫感染鲫鱼的部位,以及鱼怪虫的外观4)、毛细线虫毛细线虫又叫铁线虫、发形蛇、为铜丝蛇、天丝等,是一种线状寄生虫。毛细线虫属于线形动物门,铁线虫目、铁线虫科、铁线虫属。毛细线虫的生命力十分强悍,成虫能够在海水或淡水中自由生活,幼虫寄生在节肢动物体内。毛细线虫广泛分布于南方各省,和世界各地,成虫栖息于河流、池塘及水沟内。辨别毛细线虫:毛细线虫辨别起来比较困难,因为鱼身体没有外伤,鱼肚子也不大,只有杀鱼的时候才会被发现。

鱼怪虫感染鲫鱼的部位,以及鱼怪虫的外观4)、毛细线虫毛细线虫又叫铁线虫、发形蛇、为铜丝蛇、天丝等,是一种线状寄生虫。毛细线虫属于线形动物门,铁线虫目、铁线虫科、铁线虫属。毛细线虫的生命力十分强悍,成虫能够在海水或淡水中自由生活,幼虫寄生在节肢动物体内。毛细线虫广泛分布于南方各省,和世界各地,成虫栖息于河流、池塘及水沟内。辨别毛细线虫:毛细线虫辨别起来比较困难,因为鱼身体没有外伤,鱼肚子也不大,只有杀鱼的时候才会被发现。 这个看的比较清晰这4种寄生虫比较常见,光头钓鱼中除了第3种碰到比较少以外,其他几种每年都会碰到,特别在水质比较肥的水域内,那么寄生虫是怎么进入鱼体内的呢?二、寄生虫到底怎么进入鱼体的?寄生虫的种类不一样,进入鱼体的方式也不一样,但是很多都是以食物的方式进入鱼体。1)、红线虫是怎么进入鱼体的?红线虫进入鱼体比较简单,我们都知道,鱼类在鱼苗期,靠水域内的浮游生物,水底生物生存。水底存在大量的红线虫,红线虫是鱼类的重要食物来源之一,这时候不禁要问,鱼类吃红线虫,红线虫怎么进入鱼体呢?其实很简单,在冬季的时候由于水温的降低,鱼类活跃度大大降低,甚至在在深水区一动不动。它们在深水区一动不动或者游动速度缓慢的时候,就给这些红线虫了机会,红线虫就会抓住机会,从鱼鳍处钻入,也就进入了鱼体。

这个看的比较清晰这4种寄生虫比较常见,光头钓鱼中除了第3种碰到比较少以外,其他几种每年都会碰到,特别在水质比较肥的水域内,那么寄生虫是怎么进入鱼体内的呢?二、寄生虫到底怎么进入鱼体的?寄生虫的种类不一样,进入鱼体的方式也不一样,但是很多都是以食物的方式进入鱼体。1)、红线虫是怎么进入鱼体的?红线虫进入鱼体比较简单,我们都知道,鱼类在鱼苗期,靠水域内的浮游生物,水底生物生存。水底存在大量的红线虫,红线虫是鱼类的重要食物来源之一,这时候不禁要问,鱼类吃红线虫,红线虫怎么进入鱼体呢?其实很简单,在冬季的时候由于水温的降低,鱼类活跃度大大降低,甚至在在深水区一动不动。它们在深水区一动不动或者游动速度缓慢的时候,就给这些红线虫了机会,红线虫就会抓住机会,从鱼鳍处钻入,也就进入了鱼体。 冬季水温低鱼类游动能力差,给了红线虫可乘之机2)、舌状绦虫是怎么进入鱼体的?舌状绦虫的第一宿主为水鸟,水鸟在水里捕鱼,它的排泄物也就进入水中,排泄物中含有舌状绦虫的卵。舌状绦虫的卵在水里孵出钩球蚴,钩球蚴在水中自由游泳,被一种细镖水蚤吞食后,在其体内发育为原尾蚴,被鱼类捕食后进入鱼体。鱼类感染舌状绦虫后,被水鸟捕食,这些寄生虫从新进入水鸟体内,然后再跟随水鸟传播。不得不佩服它们的生存方式,它们的这种生存寄宿方式,堪称完美!大自然很奇妙,每种生物的生长,都有它奇特的方式。

冬季水温低鱼类游动能力差,给了红线虫可乘之机2)、舌状绦虫是怎么进入鱼体的?舌状绦虫的第一宿主为水鸟,水鸟在水里捕鱼,它的排泄物也就进入水中,排泄物中含有舌状绦虫的卵。舌状绦虫的卵在水里孵出钩球蚴,钩球蚴在水中自由游泳,被一种细镖水蚤吞食后,在其体内发育为原尾蚴,被鱼类捕食后进入鱼体。鱼类感染舌状绦虫后,被水鸟捕食,这些寄生虫从新进入水鸟体内,然后再跟随水鸟传播。不得不佩服它们的生存方式,它们的这种生存寄宿方式,堪称完美!大自然很奇妙,每种生物的生长,都有它奇特的方式。 水鸟是面条虫的第一宿主3)、鱼怪虫是怎么进入鱼体的?鱼怪虫比较特别,它是自己找到宿主,幼虫常常寄生在鲤和鲫鱼的胸腔中。幼体鱼怪虫从鱼类的胸鳍部位穿破鱼体进入体腔,幼年期在鱼类体腔内生活。进入鱼类体腔后,鱼类自身的防御功能会分泌出一个袋状的薄膜,使鱼怪虫幼体与自身的体腔隔开。幼体鱼怪虫在袋状膜外生存,头朝内,尾朝外吸食鱼类的营养。鱼怪虫长大后,由于体形增大,导致鱼鳍部位感染发炎红肿,甚至可以明显看出鱼怪虫露出一点身体。

水鸟是面条虫的第一宿主3)、鱼怪虫是怎么进入鱼体的?鱼怪虫比较特别,它是自己找到宿主,幼虫常常寄生在鲤和鲫鱼的胸腔中。幼体鱼怪虫从鱼类的胸鳍部位穿破鱼体进入体腔,幼年期在鱼类体腔内生活。进入鱼类体腔后,鱼类自身的防御功能会分泌出一个袋状的薄膜,使鱼怪虫幼体与自身的体腔隔开。幼体鱼怪虫在袋状膜外生存,头朝内,尾朝外吸食鱼类的营养。鱼怪虫长大后,由于体形增大,导致鱼鳍部位感染发炎红肿,甚至可以明显看出鱼怪虫露出一点身体。 注:鱼怪虫大概在画圈的位置,这条鱼没有感染,为防止有些人反感,我们知道大概感染的位置就行了4)、毛细线虫是怎么进入鱼体的?毛细线虫进入鱼体比较简单,这有虫毛细线虫的活动范围说起。毛细线虫成虫生活于、池塘、溪流、沟渠等水体中,产卵后,卵内幼虫孵出进入昆虫、蟋蟀、蟑螂、甲虫等体内。在昆虫体内发育形成稚虫,昆虫进入水内,稚虫离开宿主在水中发育为成虫。昆虫进入水体的时候,很容易被鱼类捕食,被鱼类捕食后,也就进入鱼体内。成熟的铁线虫不需要寄主,在水中或湿地就可以独自生活,但不成熟的铁线虫,需要为自己找一个“寄主”才能发育成熟。虫卵随着食物链进入宿主体内,慢慢吸干宿主体内的养分,并操控宿主找一个适合自己排卵的地方(也就是水中)“跳水自杀”,宿主死后从宿主体内出来,繁衍后代。

注:鱼怪虫大概在画圈的位置,这条鱼没有感染,为防止有些人反感,我们知道大概感染的位置就行了4)、毛细线虫是怎么进入鱼体的?毛细线虫进入鱼体比较简单,这有虫毛细线虫的活动范围说起。毛细线虫成虫生活于、池塘、溪流、沟渠等水体中,产卵后,卵内幼虫孵出进入昆虫、蟋蟀、蟑螂、甲虫等体内。在昆虫体内发育形成稚虫,昆虫进入水内,稚虫离开宿主在水中发育为成虫。昆虫进入水体的时候,很容易被鱼类捕食,被鱼类捕食后,也就进入鱼体内。成熟的铁线虫不需要寄主,在水中或湿地就可以独自生活,但不成熟的铁线虫,需要为自己找一个“寄主”才能发育成熟。虫卵随着食物链进入宿主体内,慢慢吸干宿主体内的养分,并操控宿主找一个适合自己排卵的地方(也就是水中)“跳水自杀”,宿主死后从宿主体内出来,繁衍后代。 毛细线虫,也就是铁线虫一个生物链的组成,需要很多生物,每种生物都有它的生存方式,虽然它们都是寄生,但是说不定它也只是其他生物的宿主,没有只进不出,也没有无休止的索取。三、有寄生虫的鱼类能不能食用?有寄生虫的鱼类能不能食用?有些加热后可以食用,它们共同的特点是不耐高温,但是要注意卫生,防止交叉感染。1)、红线虫危害性小专家认为:红线虫会寄生鱼体,吃了不会对人体有直接危害,但由于它本身带有的细菌及它的排泄物都能引起人的胃肠不适,出现腹泻、恶心等症状。并且红线虫不耐高温,水温过高的时候,就会出现死亡,在缺氧的情况下也会出现大量死亡的情况。红线虫的危害比较小,很多养殖金鱼的朋友,经常买水蚯蚓养殖金鱼,这个水蚯蚓也就是红线虫。2)、舌状绦虫危害性小舌状绦虫俗称:“面条虫”专家认为对人体并无交叉性的危害,因此,只要将鱼的内脏、鱼鳞及寄生虫清除,煮熟烧透吃,还是没问题的。光头前些年钓鱼的时候碰到2次这种面条虫,当时是春季,当时只是以为鱼肚子比较怪异,杀鱼的时候才发现,肚子里都是面条虫。后来钓鱼的时候,有些鱼肚子很大,明显不是产卵的样子,就扔进附近垃圾桶,防止感染其他鱼类。

毛细线虫,也就是铁线虫一个生物链的组成,需要很多生物,每种生物都有它的生存方式,虽然它们都是寄生,但是说不定它也只是其他生物的宿主,没有只进不出,也没有无休止的索取。三、有寄生虫的鱼类能不能食用?有寄生虫的鱼类能不能食用?有些加热后可以食用,它们共同的特点是不耐高温,但是要注意卫生,防止交叉感染。1)、红线虫危害性小专家认为:红线虫会寄生鱼体,吃了不会对人体有直接危害,但由于它本身带有的细菌及它的排泄物都能引起人的胃肠不适,出现腹泻、恶心等症状。并且红线虫不耐高温,水温过高的时候,就会出现死亡,在缺氧的情况下也会出现大量死亡的情况。红线虫的危害比较小,很多养殖金鱼的朋友,经常买水蚯蚓养殖金鱼,这个水蚯蚓也就是红线虫。2)、舌状绦虫危害性小舌状绦虫俗称:“面条虫”专家认为对人体并无交叉性的危害,因此,只要将鱼的内脏、鱼鳞及寄生虫清除,煮熟烧透吃,还是没问题的。光头前些年钓鱼的时候碰到2次这种面条虫,当时是春季,当时只是以为鱼肚子比较怪异,杀鱼的时候才发现,肚子里都是面条虫。后来钓鱼的时候,有些鱼肚子很大,明显不是产卵的样子,就扔进附近垃圾桶,防止感染其他鱼类。 外部寄生虫很容易分辨有没有3)、鱼怪虫危害性小专家认为鱼怪虫不能直接寄生人体,也不建议食用,因为被它寄生过的鱼类,有可能伤口感染,细菌滋生,同时鱼怪虫在古代是一种中药。鱼怪虫可能很多钓友没有遇到过,它是一种白色的虫子,虫子和配图基本一样,因为当时光头钓到的时候把它拔出来就扔了,没有细看。鱼怪虫寄生的鱼类并不多,已经好几年没有碰到了。4)、毛细线虫危害性大毛细线虫也叫铁线虫,这种寄生虫除了能够寄生鱼体外,也能够寄生人体!铁线虫可以通过接触或饮用含有幼虫的生水、昆虫、鱼类和螺类或食物从而寄生人体。钓友们碰到鱼类身上有铁线虫的时候,最好不要食用,即使高温煮熟以后,也要防止交叉感染。寄生虫虽然有些无害,有些有害,但是为了我们自己的健康,感染寄生虫的鱼类还是不要食用,因为即使能煮熟,也不能保证没有交叉感染,毕竟身体最重要,如果舍不得扔掉的时候,尽量注意卫生。

外部寄生虫很容易分辨有没有3)、鱼怪虫危害性小专家认为鱼怪虫不能直接寄生人体,也不建议食用,因为被它寄生过的鱼类,有可能伤口感染,细菌滋生,同时鱼怪虫在古代是一种中药。鱼怪虫可能很多钓友没有遇到过,它是一种白色的虫子,虫子和配图基本一样,因为当时光头钓到的时候把它拔出来就扔了,没有细看。鱼怪虫寄生的鱼类并不多,已经好几年没有碰到了。4)、毛细线虫危害性大毛细线虫也叫铁线虫,这种寄生虫除了能够寄生鱼体外,也能够寄生人体!铁线虫可以通过接触或饮用含有幼虫的生水、昆虫、鱼类和螺类或食物从而寄生人体。钓友们碰到鱼类身上有铁线虫的时候,最好不要食用,即使高温煮熟以后,也要防止交叉感染。寄生虫虽然有些无害,有些有害,但是为了我们自己的健康,感染寄生虫的鱼类还是不要食用,因为即使能煮熟,也不能保证没有交叉感染,毕竟身体最重要,如果舍不得扔掉的时候,尽量注意卫生。 鱼体内部的寄生虫不容易分辨综合:寄生虫钓鱼的时候并不算罕见,经常钓鱼的钓友只要细心都能碰到,那么能不能消灭这些寄生虫呢?光头查阅很多资料,很遗憾!不能消灭,只能减少,但是还有前提,前提是,养殖环境下多预防,野外鱼类,只能凭自己的运气!钓鱼的时候,碰到有寄生虫的鱼类,尽量不要放生,有条件的话就扔进垃圾桶,没有条件就深埋起来,防止其他动物被感染。

鱼体内部的寄生虫不容易分辨综合:寄生虫钓鱼的时候并不算罕见,经常钓鱼的钓友只要细心都能碰到,那么能不能消灭这些寄生虫呢?光头查阅很多资料,很遗憾!不能消灭,只能减少,但是还有前提,前提是,养殖环境下多预防,野外鱼类,只能凭自己的运气!钓鱼的时候,碰到有寄生虫的鱼类,尽量不要放生,有条件的话就扔进垃圾桶,没有条件就深埋起来,防止其他动物被感染。

图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

野鱼寄生虫(寄生在鱼里的虫)

作者:admin

2023-04-01 01:33:10

0

- 下一篇: 空钩浮漂怎么调(钓鱼空竿是因为什么)

- 上一篇: 鱼竿支架怎么搭配(鱼竿支架尺寸)